Trattato di pace del 1206 tra il Giudicato di Cagliari e quello di

Arborea

di Sergio Sailis

Nel 1206 tra Guglielmo di Massa e

Ugo I di Bas-Serra di Arborea viene sottoscritto un accordo in base al quale

una parte del territorio arborense viene incorporato nel Giudicato di Cagliari

. In particolare, per la zona che ci interessa in questa sede, i confini tra i

due giudicati in questo documento vengono fissati qualche km più a nord di

Villamar nei pressi di ”Sancta Maria de Sinnas de Maara” da identificarsi con

la chiesa di Santa Maria di Monserrat nei pressi del Riu Mannu mentre secondo la “Donazione della Trexenta”

più o meno coeva (1218 o 1219 secondo lo stile pisano) passavano in prossimità

degli attuali limiti territoriali degli odierni comuni di Guasila e Villamar

appoggiandosi all’alveo del torrente Lanessi.

Da mettere in evidenza inoltre

che tra i testimoni oltre a vari vescovi isolani e vari altri personaggi sardi,

pisani e catalani sono presenti anche, tra i “liurus de Kalaris” diversi

notabili con interessi particolari e cariche di prestigio “quale per esempio

Curatore della Trexenta) che risultano attori o testimoni (quasi sempre

indicati con il titolo di Donnu) in numerosi documenti dello stesso periodo

editi dal Solmi tra le carte volgari dell’Archivio arcivescovile di Cagliari .

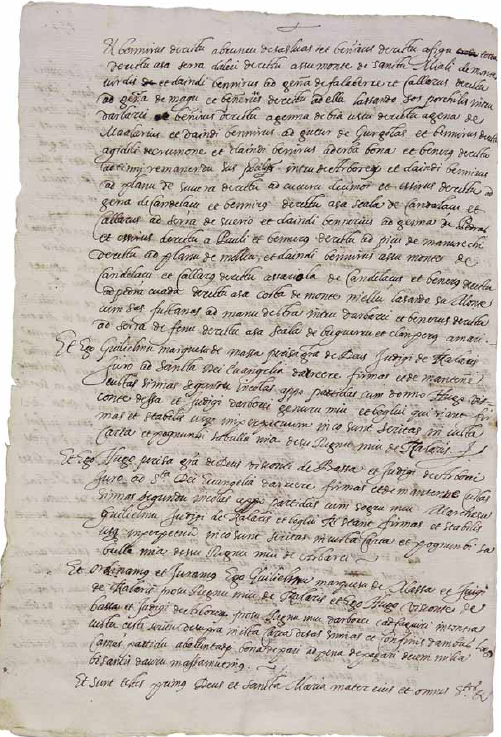

Il testo del trattato in esame è

il seguente:

In Nomine domini nostri Iesu

Christi, Amen.

Ego Guilielmu Marchesu de Massa,

per isa gratia de Deu Iudigi de Kalaris, clamandu-mi Iudigi Salusi, cun

boluntadi de Deus et de totu sus sanctos et sanctas Dei Amen, et cun boluntadi

de mugleri mia donna Guisiana et de figlias mias, donnigella Benedicta, et

donnigella Agnesa.

Et Ego Hugo per isa gratia de

Deus Visconte de Bassu et Iuigui de Arborea, cum boluntadi de Deus et de totu

sus sanctos et sanctas Dei Amen, et cum boluntadi de mugleri mia donna Preciosa

de Lacon, faguimus cartas impari de sas sinnas et confinis de Kalaris et de

Arborei. Repartirus inpari et segarus, Ego Guilielmu Marchesu de Massa et

Iudigui de Kalaris, et Ego Hugo Visconte de Bassu et Iudigui de Arborei, cum

boluntadi de sus Archiebiscobus et Piscobus et liurus d’ambus logus, po gi

stint impari et in beni ambus logus Kalaris et Arborei. Tenerus sinnos dava

Puçu d’Idalu et calarus cum sinnas derectu ad Oiastru Solus, et calarus deretu

a sa Corte dessa Pedra Recta in Monte Tufadu; ressit derectu a Tupa de Piga, et

calaus daretu a Pedras [.......] de Genna de Pirastru, et calaus daretu a Gutur

d’Argada, et calarus inuvi inter sa Binia et Nurechi, et calarus totui s’orroia

inter Su ’e Turri et Sancta Maria de Sinnas de Maara; et benerus inter muru de

Donnigallu et issa domestia de Baniu de Baressa ilassando-lla a manu destra

intru de Arbarei; et essit totui s’erriu derectu ad Sanctu Iorgi de Sinnas, et

bennirus totui s’erriu derectu assa Funtana de Sissoni, et benerus derectu ad

Cucuru de Stipoi, et calarus serra serra lassando ad manu destra s’erriu intru

de Arbarei, et calarus totui s’erriu s’erriu ad serras de Masoni de Iustu, et

calarus erriu erriu infini a sa bia ki baet dae Sellori et Sanctu Gavinu, et

uvi est sa Pedra Fita ki si clamat Pedra de Miliariu; et calarus sa bia sa bia

derectu a Giba de Onidi, et benirus derectu a Pedra Pertunta, et benirus deretu

ad Pedras de Regos, lasandu a manu destra intru de Arborei ad Pischina de Moiu,

et benirus derectu a su Bruncu de Bialana, et daindi benirus derectu a Giba de

Saraginus, et callarus derectu ad Orruina de Castula, et daindi callarus

s’orroia s’orroia de Funtana de Colora, et calarus derectu assa Bia de Pedras

de Fraus, et callarus a sa Bia dess’Arburi de Uvimali; et dainde callarus sa

bia sa bia de Fenuglei de Pedredu de Mau, et esirus derectu a sa Giba de sa

Ruina, et benirus derectu a Giba de Muteglu de Binias de Mau, et benirus serra

serra de Binias de Mau derectu a sa Genna de Saronai; et callarus derectu ad

Funtana d’Ebas, et bennirus derectu ad Genna de Scala, et daindi bennirus

derectu assa Sella de sa Pedra Alba et bennirus derectu a Bruncu de sas Luas,

et bennirus derectu a Figu Torta, derectu a sa Serra d’Aleci, derectu assu

monte de Sanctu Miali de Monte Virdis; et daindi bennirus ad Genna de Falaberxe,

et callarus derectu ad Genna de Magu, et bennerus derectu ad ella, lassando Sos

Porchilis intru d’Arbarei; et bennirus derectu a Genna de Bia Uscu, derectu a

Genna de Maalarius, et daindi bennirus ad Gutur de Gurgolas, et bennirus

derectu a Gidili de Crumone, et daindi benirus ad Erba Bona, et benerus derectu

ad Tinni, remanendu Sus Porcilis intru de Arborei, et daindi bennirus ad Planu

de Suvera derectu ad Cucuru de Simoi, et essirus derectu ad Genna de Candelaçu,

et bennirus derectu a sa Scala de Candalaçu, et callarus ad Serra de Suerio, et

daindi bennerus ad Genna de Pedras, et essirus derectu a Pauli, et bennerus

derectu ad Piçu de Manurechi, derectu ad Planu de Mollici, et daindi bennirus

assu Monte de Candelaçu, et callarus derectu ass’Ariola de Candelaçus, et

benerus derectu ad Pedra Cuada derectu a sa costa de Monte Niellu, lasando su

monte cum sas Funtanas ad manu destra intru d’Arbarei, et benerus derectu ad

Serra de Fenu derectu a sa Scala de Bugerru, et clonperus a mari.

Et Ego Guilielmu Marquesu de

Massa, per isa gratia de Deus Iudigi de Kalaris, iuro ad sancta Dei Evangelia

d’arreere firmas et de mantenne custas sinnas, segundu in co las appo partidas

cum donno Hugo Visconte de Bassu et Iudigi d’Arborei, genuru miu, et bogliu qui

siant firmas et stabilis usque im perpetuum in co sunt scritas in custa carta,

et pognu-ibi sa bulla mia de su Regnu miu de Kalaris.

Et Ego, Hugo, per isa gratia de

Deus Visconti de Bassu et Iudigi de Arborei, iuro ad sancta Dei Evangelia

d’arreere firmas et de mantenne custas sinnas, segundu in co las appo partidas

cum sogru miu Marchesu Guilielmu Iudigi de Kalaris, et bogliu ki siant firmas

et stabilis usque in perpetuum in co sunt scritas in custa carta, et pognu-ibi

sa bulla mia dessu Regnu miu de Arbarei.

Et ordinamus et iuramus, Ego

Guilielmu Marquesu de Massa et Iuigi de Kalaris pro su Regnu miu de Kalaris, et

Ego Hugo Visconte de Bassu et Iudigi de Arborei pro su Regnu miu d’Arborei,

c’ad faguiri incontra custu ç’esti scritu de supra in ista carta de sas sinnas

et confinis d’ambus logus c’amus partidu a boluntadi bona de pari ad pena de

pagari decem milia bisantis d’auru massamutinus.

Et sunt testes, primus Deus et

Sancta Maria mater eius et omnes sanctos et sanctas Dei, et donnu Riçu

archibiscobu de Kalaris, et donnu Bernardu archibiscobu d’Arborea, et donnu

Guantini piscubu de Oglia, et donnu Mariani piscubu de Sulçis, et donnu

Troodori piscubu de Suelli, et donnu Mariani piscubu de Terralba, et donnu

Bonacursu piscubu de Sancta Iusta, et donnu Mariani piscubu d’Usellos, et

Bonacursu de Gattu et Serranti de Pani e Porru, et Bonacursu Alferi et Romeri

Marcuchu, et Rana d’Agnellu et Simone Boco nobilis de sa civittadi de Pisas, et

Guilielmu de Sala, et Ramundu de Columbiera et Pier Iohan et Bernardo Bonamigu

et Guilfredi Beringeri, nobilis de Cadalonga; et liurus de Kalaris Mariani de

Çori Orlandu et Comida de Serra de Frailis, et Mariani de Unali Castai, et

Barusone de Serra Passagi, et Torbini de Lacunu Mancosu et Comida de Unali de

Genoni, et Barusoni d’Aceni, et Furadu Çurrunpis, et Ioanni de Serra Daluda et

Comida d’Arruu de Silvila, et Turbini de la Serra, et Goantini de Siillu et

Orçoco de Marognu, et Pedru d’Arcedi; et liurus d’Arbarei, Arçoco de Lacon

Sabiu et Gunnari su filiu, et Arçoco de Lacon Arbarichesu, et Barisone de Serra

su filiu, et Comida de Lacon Pees, et Comidai de Rana et Guntini de Martis.

Anno Domini Millesimo

ducentessimo sexto. Indictione nona, tercio kalendas Novembris.

Ego Ioannes quondam Guantini Pala

filius, auctoritate imperiali iudex ordinarius atque notarius et scriba

publicus Bandini Pedalis et Bernardi de Passa, consulum Pisanorum partis

Arestani, presentia, consensu, decreto et auctoritate de eorum consulum, hoc

exemplum scripsi et fideliter exemplavi de originali cuiusdam privilegii

auctentici sive bulle, nihil addens vel minuens quod sensum vel intellectum

mutet preter punctum litterarum seu silabam quod quidem exemplum diligenter

excultavi cum originali supradicto, cum infrascriptis notariis, videlicet

Nicolao quondam Alamanni Rubei a Pisis, Hubaldo de Greciano quondam Philippi de

Greciano et Simone filio Leonardi aurificis. Privilegium suprascriptum bullatum

erat cum duabus bullis plumbeis pendentibus cum cordellis de sirico viridi, in

una quarum erat scultus ex uno latere quidam miles [.....] annis super uno equo

cum spata in manu, scutu in brachio et elmo in capite, et erant ex dicto latere

hec littere, videlicet: Sigillum Ugonis vicecomitis de Bas, Iudicis Arboree; et

ex alio latere erat sculta quedam imago unius hominis sedentis super cathedra

ad modum regis, cum spata in una manu et corona in capite et in alia manu

lilium, et erant ex dicto latere iste similes littere. In alia vero bulla nulla

ymago sculta erat, nisi quod ex ambabus lateribus scripte erant littere grece.

Et quia sic deinceps exemplum de verbo adhibitum concordare inveni cum

originali predicti, me subscripsi et meum signum et nomen apposui. Actum in

Arestano [.......] Palati novi Archiepiscopatus Arborensis, presentibus

infrascriptis dominis Episcopis, Archipresbitero et Canonicis et notariis, et

domino Ganochiulo de Lanfrancis, domino Mariano de Plumbino iudice, domino

Falco Candido de Iuste, domino [...20...] de loco Arbaree, et domino Perastine

de Iana quondam domini Ioannis, testibus rogatis ad hec Dominice Incarnacionis

Anno Millesimo trecentesimo septimo. Indictione quarta, octavo idus Septembris.

Signum.

Per il testo dell'accordo cfr. Arrigo Solmi, Un nuovo documento per la storia di Guglielmo di Cagliari

e dell'Arborea, in Archivio Storico Sardo - vol. IV - fasc. 1/2 - anno 1908,

Cagliari 1908 e Eduardo BLASCO FERRER, Crestomazia sarda dei primi secoli -

vol. I, Officina linguistica anno IV - n. 4, Nuoro 2003, pag. 77